|

来自餐桌的“笨拙”

Caricature(讽刺漫画)一词,源于意大利语,尤指实际存在人物的夸大肖像画。有关个人讽刺漫画之来源得从意大利说起,至于后来如何传入英、法,又在法国应运而生世界第一本讽刺漫画刊物《讽刺画》(La Caricature),都是先有鸡还是先有蛋的漫长故事。说起1830年法国七月革命时期诞生的《讽刺画》最为人所知的应是嘲弄路易国王的梨形头漫画,创作此画同是杂志出版商的查尔斯?菲利蓬(Charles Philipon)因此收获麻烦不断,1832年他又创立收敛锋芒的《喧声报》(Le Charivari),虽然《喧声报》诞生当年,经历当局20次查收、6次起诉、3次定罪并缴纳共约6000法郎罚金的唏嘘遭遇。当1845年法国的新审查制度重新发布,《喧声报》面临停刊之时,菲利蓬依然想方设法让杂志巧换名目继续对政治进行辛辣讽刺。这种“影像的图腾力量”所具有的煽动性令统治者胆颤,在众多“前车之鉴”里,漫画家获罪甚至判处火刑的境遇,不免让人在捏把汗的同时对这些戏谑图画产生别样的敬佩心情。

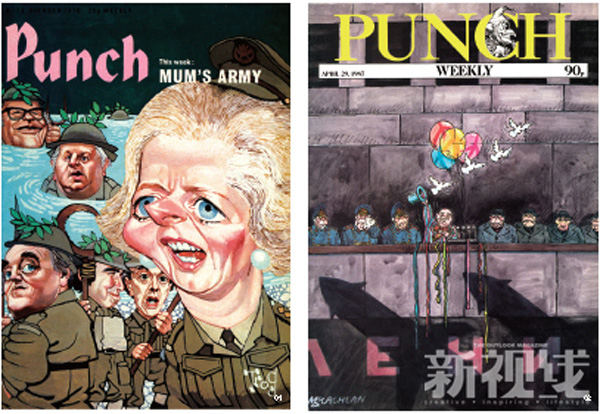

把英国前首相布莱尔画成优柔牧师的《私眼》(Private Eye)也许是现在更为人所知的英国讽刺刊物,但早在《私眼》创刊80年前,声称要比当年《喧声报》少一些挖苦多一点亲善的英国讽刺漫画杂志《笨拙》(Punch)就已诞生。一不小心,《笨拙》竟成为世界上连载时间最长的讽刺漫画杂志。

1841年6月,马可?莱蒙和作家亨利?梅修在伦敦的Edinburgh Castle酒吧见面“密谋”,要策划一本将幽默和政治评论结合起来的新刊物,讨论兴起之时,梅修大吼一声:“一个资本主义的点子!让我们叫它Punch!”最后梅修与雕版师兰德尔司靠25英镑成功创刊。作为当晚讨论中所有迷思和意犹未尽的直接产物,则是而后成为《笨拙》第一任主编的莱蒙题为《A Moral of Punch》的宣言,他将杂志的态度与方向进行了首次的清晰勾画:“因为渴望了解,所以我们选择笑对世间万物,但万物之禅如果不是一场戏还会是什么?”在杂志首期刊登的宣言里,莱蒙借用拜伦在《唐璜》第7章第2节中的对白阐释了《笨拙》的哲学。

《笨拙》的漫画家、作者、编辑和出版人自然知道怎么轻松愉快地进行高产且犀利的创作,沙龙这种知识分子的聚会方式并不出奇,而这拨人的聚会拥有自己独有的名字——“茶话(Table Talk)”——这个传统自一开始就持续了近150年。其主要目的是讨论杂志“The Big Cut”政治漫画部分的主题,而正是这部分整页的木刻漫画奠定着每期《笨拙》的主基调。用餐完毕后,大家开始传递白兰地,点燃雪茄,然后编辑站起来带着微醺醉意号叫一声“绅士们,漫画!”,接下来编辑们开始天马行空,讨论起究竟把迪斯雷利画在狮身人面像上还是让格莱斯顿化身狮子和俄罗斯熊作战这样的议题。一旦定下创意,视觉方面的苦差事就留给漫画家们了。 “茶话”也有着外宾参与的传统,狄更斯、马克?吐温都曾是座上客,而玛格丽特?撒切尔在1975年的入席则成为130年间第一位参与的女宾。

以“捍卫被压迫者并对所有权威进行鞭策”为名的《笨拙》希望成为比《喧声报》具备更高文学水准的讽刺漫画刊物,虽然杂志最初几期没有打开销路,发行量仅维持在6000份左右,直至出版一周年纪念集时,销量飙到9万份之多。之后刊登托马斯?胡德的诗作《制衣妇之歌》之时,销量又翻了一番。此时《笨拙》里关于书籍、戏剧和电影的严肃评论相继出现。对《笨拙》发行量作出贡献的读者名单里,还有狄更斯、萨克雷、埃米莉?迪金森、夏洛特?勃朗特和赫尔曼麦尔维尔等人。

如果说中立本身也是一种态度,当初选择“讽刺”这样的立场就注定《笨拙》在其存在的长久年月中树敌不少的局面。英国首相、女王的夫君、外国政治强人,所有头头脑脑都能在《笨拙》的辛辣讽刺下被嘲弄一番,杂志更是多次被德国、法国列为非法刊物。1890年当德国皇帝威廉二世解除俾斯麦职位的事件不可避免成为国内外观察家的吐槽焦点时,有关俾斯麦退出政坛的著名漫画“俾斯麦下岗”(Dropping the Pilot)同年刊于《笨拙》3月号,编辑团队乘政治风向在随后展开了对威廉二世的漫画攻势。为了解更多英国文化,威廉二世原本也是《笨拙》忠实读者,却不料自己也成为话题,气得写信给祖母维多利亚女王求助,希望停刊。《笨拙》自然没有停刊,只是在威廉二世的书架上消失了几个月。

时至1910年代,《笨拙》已成为被大众所熟知并阅读的刊物,但显然它在战争中的讽刺幽默腔调并没完全得到大众认同。一战时,《笨拙》嘲讽那些因男人在前线作战而看起来掌握家中事务的女人别得意忘形,“告诫”她们一切不过是假象。那时任职的主编是有着工人阶级背景的欧文?锡曼,他一心想把杂志变得更大众,却事与愿违地让《笨拙》变得日趋平淡且失去锋芒。此外,《笨拙》更是被公众批评其好战的倾好,其在战火烟硝的气氛中仅刊载过一篇关于反战的文章。

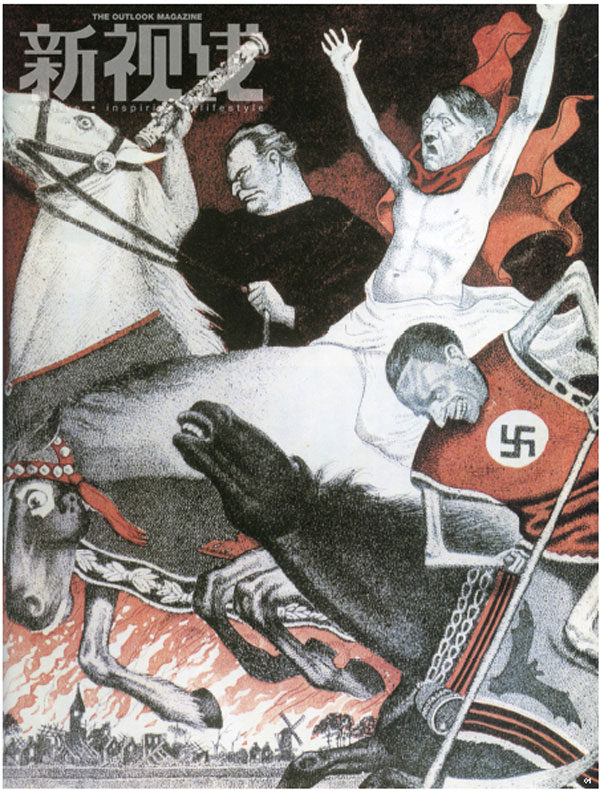

当《笨拙》成为英国主流文化代表之一时,温德汉?刘易斯(Wyndham Lewis)在发起对维多利亚时代的批判时当然没有放过它,他在1915年第二期《风暴》(Blast)杂志中写到,无论《笨拙》讽刺了什么,其实都无伤大雅,毕竟它不能全然代表英国文化。二战爆发后,《笨拙》杂志在1940年的发行量达到其顶峰的175000份。酣战期间的《笨拙》杂志将矛头指向了英国信息部,对他们为了掩盖战争气氛的乐观嗤之以鼻,在漫长压抑的几年战争中,却又是《笨拙》的讽刺轻佻让这几年过得稍显容易。除了提供熟悉的漫画和调侃以飨读者,杂志在二战期间还设立了“笨拙先生医疗基金”(Mr. Punch Hospital Comfort Fund)为士兵们军服的布料提供物资援助。

时至19世纪60年代到70年代,漫画家乔治?杜莫里耶和爱德华?桑伯尔尼的加入给杂志带来了别样图景。杜莫里耶喜欢描绘维多利亚时期的中产阶级,桑伯尔尼则喜好画时尚及一些偏于女性的题材。但即便如此,杂志并没有停止往严肃性内容发展,时至《笨拙》停刊前的几年,杂志90%内容都是严肃性的,莱蒙与梅修时期开始的幽默讽刺传统似乎被后辈所渐渐遗忘。

《笨拙》在世界这个大堂首次发出了嘲笑的声响,并且它已足够长寿。对于《笨拙》最后由于经济原因被迫停刊的命运其实前人早有预感,漫画家道格拉斯杰罗德在杂志成刊五年后给狄更斯的信中写道:“我绝对相信有一天这个世界会厌倦这种对一切都嘲笑的东西(至少我也希望如此)。毕竟,生活还是有其他东西,并不是全部人道主义的幽默历史”

驴象之争及其他

如今提及讽刺漫画时自然无法忽略19世纪80年代美国的插画黄金年代,体现在书籍、杂志上表现出的卓越插画品质实则来自技术的进步发展,继1893年大大降低彩色印刷工序和成本的分色法发明后,更产生了一批名利双收的插画家和越战越勇的讽刺漫画媒体。

在《哈珀周刊》(Harper's Weekly)的纳斯特(Thomas Nast)讽刺漫画风潮持续不久后,美国政治漫画家约瑟夫?柯普乐(Joseph Keppler)在民主党支持下于1871年创立世界首份彩印的讽刺漫画杂志《顽童》(Puck)。其名来自莎翁戏剧《仲夏夜之梦》中的帕克一角,角色所言“凡人多蠢愚”(What Fools these Mortals Be)更成为杂志座右铭。

《顽童》最早的漫画绝大多数出自柯普乐之手,位于民主党阵线的柯普乐自然不会放过每一次嘲弄共和党党魁格兰特总统(Ulysses S. Grant)及他腐败团队的乐趣和机会。其中最著名的一幅即格兰特被画成杂技运动员,悬在空中的他双手紧拉两个写着“威士忌”和“海军”的吊环,嘴里咬着的布条“贪污”正拉着其他摇摇欲坠的队员勉强支撑其尴尬情景。

直到《顽童》成刊十年后,共和党方面终于出现在媒体层面上能够与民主党相抗衡的讽刺漫画杂志《公正》(Judge),有意思的是,《公正》一部分主创人员正是来自《顽童》。在两本杂志持续不断的明争暗斗中,媒体是政府或党派的喉舌这样的论证,在它们身上得到了最大程度体现。在这个被马克?吐温称为镀金时代(Gilded Age)的时期,直至20世纪前二十几年,正对应着《哈珀周刊》《公正》《顽童》等讽刺漫画杂志最活跃的黄金时代。当然,在美国活跃的一批讽刺漫画刊物中,鲜有像《公正》与《顽童》那样展开如此鲜明竞争的对手杂志,两刊从1884年总统选举而展开的明争暗斗正应和了纳斯特那幅著名的“驴象之争”漫画,其中“驴子”与“大象”分别作为民主党和共和党的党徽被识别至今。

1884年的总统选举阵线,作为柯普乐狂热支持的民主党代表格罗弗?克利夫兰(Grover Cleveland)的死对头,共和党党魁詹姆斯?布莱恩(James G. Blaine)自然收获了来自《顽童》的热烈调侃。三年之后,在1888年美国总统大选的前一年,布莱恩又被调侃一番:画面中三个魔术师一样的人为了让布莱恩赢得选举,彻夜施法助他获胜,但他在那届其实并未参与总统竞选。《顽童》冷嘲热讽的热情在布莱恩退出竞选后仍未熄灭。1888年,共和党的本杰明?哈里森在竞选中胜出,很快他就成了提着酒桶衣衫褴褛的流浪商客出现在民主党发言人的《顽童》封面,酒桶上写着“免费威士忌,专为宣传政府透明度和道德准备”。

在1884年竞选胜利的克利夫兰自然也处于风暴中心,他身边的人也难逃调侃的罗网,他手下的检察长因涉嫌贪污多次在共和党的化身《公正》的封面出现,其中1887年一期,他被画成了狄更斯《大卫?科波菲尔》中的艾玛小姐并扭捏作态地出现在杂志封面上。临近克利夫兰第二次总统竞选,《公正》又开始施压,1892年10月15日封面刊出一幅题为“回头看看”的漫画中,画面下方的文字试图解释克利夫兰逐渐增长的势力,但图像却是截然不同的信息:随着年份增加,克利夫兰强健的身体迅速缩小,支持人数大幅跳水,到了1892年,克利夫兰的位置甚至被画成了一个问号和往下陷的坑,在1897年克利夫兰卸任之时《公正》自然也没有忘记送他一程。

在克利夫兰和布莱恩之后,《顽童》和《公正》又将注意力围绕在下一场威廉?布莱恩与威廉?麦金莱的“驴象之争”中心力交瘁地斗了好几年。最终这场纸面角力在《顽童》1918年停刊后告一段落,共和党的《公正》孤独奋战二十多年,其间遭遇获得极大成功的《纽约客》的极大压力,兴许也有点少了《顽童》刺激而失去创造力的缘故,它踉踉跄跄走到1947年停刊作别。这场围绕着几次大选的“驴象之争”媒体战总算结束,但其后的党派角力永不会画上句号。

下一站,纽约客

南北战争结束后的美国流行着这样一幅作品:肥头大耳的政客,脑袋是鼓鼓囊囊的钱袋。这正是纳斯特在《哈珀周刊》上嘲弄私吞公款的政客威廉?特威德之作。《哈珀周刊》创刊于1857年,早期作者以英国人为主,对于木刻插图的方式有着偏爱,加上代表不同党派的两本主要刊物《公正》《顽童》,它们构成了《纽约客》(The New Yorker)之前的美国讽刺漫画刊物景象。

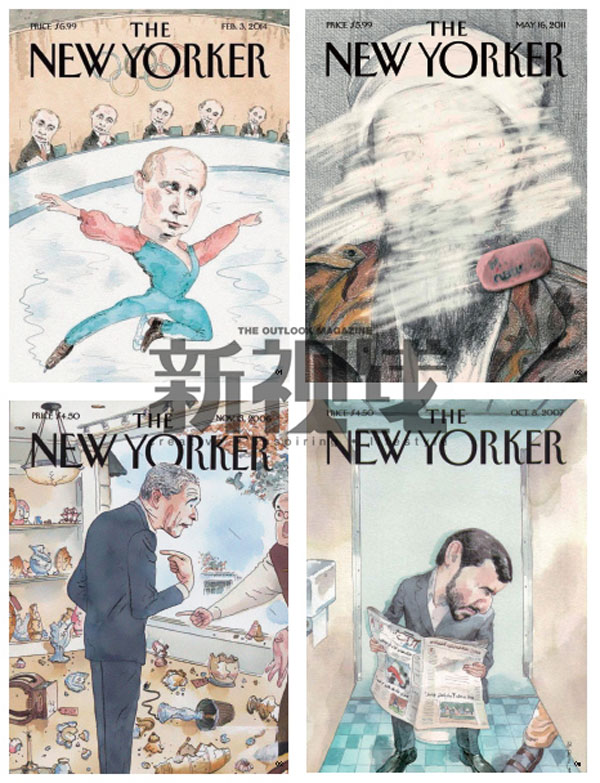

就在刚刚结束的上周,《纽约客》的漫画部门像往常一样需要处理约1000幅的漫画投稿,而其中约12至20幅将会登上最新一期的杂志版面,第三任漫画编辑罗伯特?曼可夫(Robert Mankoff)是漫画部门的主心骨,据曾经以漫画家身份向《纽约客》投稿的他所说,在他开始向《纽约客》投稿的前三年中,曾不幸遭遇所投的2000幅漫画全遭遇退回的境遇,然而这样的情况其实并不少见。令他记忆深刻的还有另一件事:与《纽约客》签订工作合约时,合同着意避免使用“卡通画”(Cartoon)一词,取而代之的是“思想绘画”(Idea drawing)。

与所对应的上流社会读者群有关,《纽约客》创立之初即奠定以较高格调的风趣对日常生活进行颠覆的典型风格。其中尤为典型的代表是能以简练笔触将纽约社会环境展示于纸端的彼得?阿诺,无论是蹩脚老绅士笨拙应对轻佻女郎的求欢场景,还是青年人参阅选美大赛而发出感叹祖国美好的话语。虽然大多时候读者的反应不过是莞尔一笑,但居于其后不动声色的嘲讽才是从一开始便存在并直至今天《纽约客》的漫画特色。

《纽约客》的故事可以从西部青年哈罗德?罗斯(Harold Ross)在1913年首次抵达纽约时说起,虽然当年21岁的他在众多怀揣热血志向的青年人中并不显眼,但纽约无疑对罗斯产生了巨大影响,毕竟5年后当他以主编身份重回纽约时,怀抱的原初动机即是去记录这座大都会的城市文化史。罗斯借助之前在《公正》杂志四个月的短暂经历、迅速拓展起以幽默作家和漫画家为主的人脉关系,并借“镀金时代”余风创办《纽约客》。他笃信《纽约客》在杂志形式之上有其作为精英文化的价值所在,而来自大众的反馈也似乎是对罗斯做出的判断价值的认同——70%的杂志订户有着超越十年的订阅期,同时《纽约客》还影响并参与一代代具备新品位的中产阶级知识分子的形成。同期的第一任漫画编辑李?洛伦兹为奠定漫画这一特殊角色在《纽约客》中的地位贡献良多。

创刊十几年之后,《纽约客》上刊登的漫画开始形成相对固定的模式,其中一种模式着眼于这座城市时下的风潮、事件乃至特定读者群的喜好和品味等,不避讳对读者群开些玩笑。虽然此时的《纽约客》难免被评论家归于英国幽默杂志《笨拙》的模仿者之列,但罗斯编辑方针的作用开始显现:杂志主要特色内容虽然归于漫画和幽默小品,但始终秉承着较于强烈的《笨拙》不一样的温良气息。

此外,夹杂着荒谬感的黑色幽默也往往是《纽约客》热衷的表现方式。著名的例子从早先奥托?索格洛以一张七帧漫画描绘生活在围栏里的人的故事开始,描绘出从婴儿床的栅栏逐步转换到牢狱之窗内令人唏嘘的人生故事到被称为《纽约客》最著名漫画之一,由彼得?施泰纳创作的“在互联网上没有人知道你是只狗”(On the Internet, nobody knows you're a dog)都将这一条主线继续完整地延续了下去,应和了编辑部对于“思想绘画”功用的精妙解释:“通过荒谬感和非寻常之物的营造,让人们在其中合乎逻辑的关系之中思考自己对于问题的答案。”

刚经历完大萧条和爵士乐时期的讽刺漫画形式也在不断发生变化,图画相对于文本在讽刺漫画中的重要性逐渐增强。此时《纽约客》适时修正,在秉持观点一致的同时试图在技巧上寻求突破口,例如在《纽约客》广岛专题的特刊中,封面出人意料地选取了一张与内文内容调性截然相反的海滩度假的漫画,规避了萧索的死亡气息贯穿整本杂志。同时,在《纽约客》刊登的漫画中也曾有一度成为流行文化的议题,如长达五十年刊载的《亚当斯一家》。

在9?11后的敏感时期,两座漆黑的“高塔”立在全黑封面上,压抑沉重。2008年7月刊的封面,奥巴马身穿穆斯林长袍,米歇尔身背AK-47,身后拉登的画像挂在墙上,角落壁炉中的美国国旗在燃烧,虽然都在点上,但看起来并不新鲜??正如约翰?厄普代克在一篇随笔中对《纽约客》漫画进行的评论:漫画主题和当今重大事件之间总隔着一层。接下来《纽约客》所受到的冲击和挑战应该是所有讽刺漫画杂志所面临的,究竟是趣味固化还是别有新路,这还需要它渐行渐告知。

|