|

法国阿维尼翁博物馆内,陈列有一尊罗马暴君卡里古拉的全身像。这尊卡里古拉的样子十分滑稽:脑袋是戴军盔的成年人模样,身体却如侏儒般矮小。他全身赤裸,硕大的生殖器挂在胯下,一副骄横跋扈的气派,讽刺意味十分强烈。已经无法考证,当时造出卡里古拉讽刺青铜像的工匠,是出于怎样的心态了。作为早期人物形象变形描绘的一个实证,他或许是联想到卡里古拉名字里“小军靴”的含义,认为这位皇帝荒淫无度、道德沦丧,不配做一个正常人,反而是侏儒的样子,比较配得上他那矮化的人性吧。近两千年后,Eduard Fuchs将雕像漫画化,在崭新时代重现了对当年政治人物的讽刺。不仅如此,雕塑家Jean Arp还对这一讽刺雕像经典作品进行了再次变形——他把侏儒卡里古拉雕像调整、重塑为抽象形态,只有矮小、阳具暴露这两个特征得以保留,算是对古代工匠了不起的讽刺尝试,进行了精准概括。

尽管考古学家们在古埃及纸莎草纸、希腊陶罐和罗马壁画上都找到了以系列图画讲述讽刺故事的叙述模式原型,尽管对俄狄浦斯王、奥德赛和西西弗斯悲剧的嘲讽描绘堪称艺术,漫画史中有据可考的第一位讽刺漫画家,仍非列奥纳多,达芬奇莫属。乔托之前,没人去尝试理解物体的立体性。马萨乔对纵深感的把握,标志着文艺复兴绘画手法的写实基石得以确立。得益于前辈画师们在人体解剖、透视和素描方面的实践成果积累,达芬奇亲身尝试并系统总结技巧之后,创作了《绘画论》,几乎将绘画技法上升到了科学的高度——就是这样一位追求绘画人物形象写实、平衡又完美的天才,为应对宗教壁画和祭坛画幅面过大、难于构思创作的问题,提出了一种革命性的解决方式:速写。

速写的基础源于素描,但为追求结构和即时创作灵感,忽略掉了局部细节、比例的精确规整。这就导致速写稿中出现的教皇、主教、先哲人物,面容出现扭曲,样子难免滑稽,完全不似达?芬奇最终完成的绘画风格。据说,达芬奇著名宗教画《最后的晚餐》在墙面打稿时,也是用的速写手法,碰巧当时教皇亚历山大六世的一位亲信在场,看到达芬奇画在墙上的犹大侧容速写,认为与在任的西班牙胖教皇长得一模一样,便送信去教廷告状。为了调查此事,亚历山大六世专门派了一位主教去米兰,监督达芬奇创作,并适时纠正了他的“失误”。但这件事终究还是传了出去,《最后的晚餐》草稿中的犹大,也成为野史中记录在案的第一幅讽刺漫画。

臭名昭著的亚历山大六世,被公认为文艺复兴时期教廷腐败堕落的象征,他12岁第一次杀人,贪图淫乱、享乐,私生子女成群,政治野心极大。就这么一号人物,罗马街头人人都在暗地里取笑他,认为他“长得像头痴肥无比的公羊”。天才达芬奇,在草稿中将教皇的丑态比拟成了千古罪人犹大——这条新闻所具备的讽刺效果,即便没人亲眼见过那张草稿,也可以瞬间了然于胸,发出会心微笑。由此看来,讽刺漫画几乎生来即与政治批评形影不离。

令人哭笑不得的是,达芬奇也因此成为由于画讽刺漫画而遭到政治迫害的第一人:1502年,亚历山大六世的私生子切萨雷?博尔吉亚公爵接到父亲的授意,强迫达芬奇加入了他的军团,担任军事建筑工程师,随他东征西战,吃了不少苦头。或许有人会说,所谓达?芬奇创作的讽刺漫画,不过是借由一系列偶然事件和误会,讹传出的艺术史谣言罢了。即便如此,却没人能够否认丢勒的作品《Ten Heads in Profile》,乃是有意识地在对人物形象进行变形、夸张方向的研究——由近及远一列排开的十个人头,首个是正常的速写头像,之后每个皆是对前个头像的特征变形。九次变形之后,得出的头像相比最初,已是面目全非。顽皮的丢勒,还特意让最后一个头像“回眸”观察最开始的头像。即便认为这是画家对“口耳相传消息的不可靠性”的讽刺,也是无可厚非。况且,丢勒在两次游学意大利时,对达?芬奇的绘画作品及相关理论皆有系统研究,如果说丢勒是达?芬奇讽刺漫画的嫡传弟子,想必也不至于会谬以千里。

丢勒去世后约20年,在威尼斯,政治交往一向繁忙的大师提香,对当时极度热门的拉奥孔群像母题进行了漫画式讥讽:在一幅素描作品中,他摹拟了拉奥孔群像中人物与蛇的造型,却将特洛伊祭司拉奥孔与两个儿子痛苦扭曲的形象,直接置换成了在荒郊野外拗造型的三只猿猴。画中猿猴的痛苦,明显是假装的,这就暗藏了提香批评这尊古希腊雕像在造型上片面追求美感,忽略人类真实痛苦的歧误。因为大师与教皇本人来往甚密,不方便违逆教廷,以及晚年的米开朗琪罗痴迷此作的雅信,却又迫切希望将自己的想法表达出来,思量再三,便巧妙选择了创作讽刺漫画的方式。

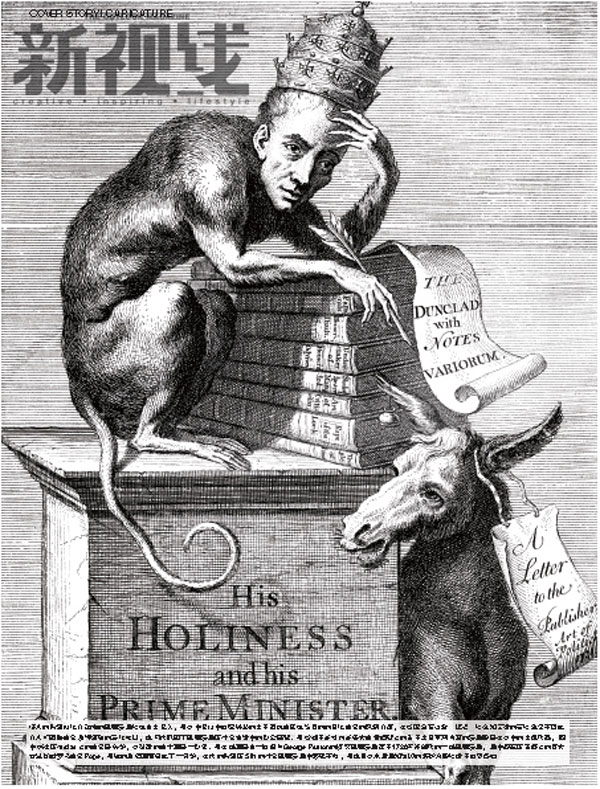

提香的这幅作品,在早期漫画发展史上颇为重要:因为它是第一幅被正式载入艺术史的独立讽刺漫画,内容构建具备明显意图——不再是用以辅助创作、发现灵感的草稿了。实际上,在宗教改革运动进行得如火如荼的16世纪前半叶,新教和天主教派双方互相展开宣传攻势,为方便向只字不识的民众灌输己方主张,都曾在大量派发的油印版画中使用讽刺手法:马丁路德随身携带的宣讲册中,就夹带有嘲讽天主教会僧侣和主教们无恶不作的夸张印刷品;而在那些天主教御用画师反马丁?路德的木刻画中,路德的脑袋甚至被描绘为由魔鬼亲自吹奏的风笛。

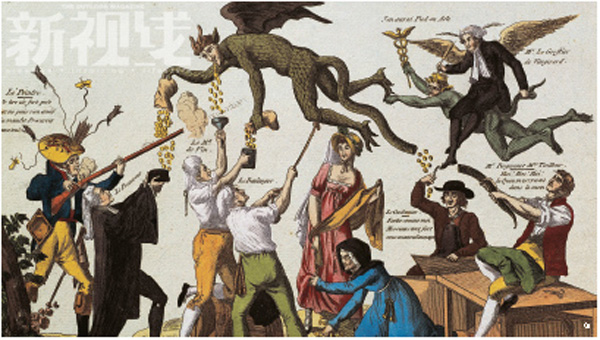

可惜,就算丢勒、提香再怎么有变形之意、讽刺之心,也不会一门心思去埋头创作变形画。直到英国画家威廉?贺加斯开始有意保留作品中的夸张形象,让“变形本身”成为其创作风格,大量联系到描绘对象或事件的特性之后,才真正标志着近代西洋漫画的成立。贺加斯的许多作品都嘲讽了当时的政治事件和丑陋风俗,并因此而受到人们的广泛喜爱。他最著名的一幅早期漫画作品《Emblematical Print on the South Sea Scheme》,生动再现了1720年的南海公司股票丑闻事件。画面当中,社会上三教九流各色人等,都在争购南海公司及打着相关名号公司的股票,所有人都为金钱疯狂。主教、修士和绅士围坐在地上分赃,甚至撒旦本人都在画侧高高举起了镰刀。因为物理学家牛顿也参与了这起逐利事件,贺加斯便顺理成章地把这位社会名流也画了进去:画中的牛顿个子矮小、动作猥琐,一副受到诱惑、欲罢不能的形象。这应该算是漫画史上最早针对公众人物的讽刺漫画代表作之一。

另一位英国画家托马斯罗兰森继承了贺加斯的遗志,在彩色讽刺漫画领域闯出了自己的天下:《A kiss in the Kitchen》中厨房偷情者的狂喜淫糜;《A fall in Beer》里坠落啤酒桶正下方肥胖资本家一方面担心酒桶摔坏想要接住,另一方面又忧心自己会被砸伤的矛盾表情;《The doctors Consultation》里三个医生面容的狰狞无能,对比病人的痛苦?

漫画,逐渐由创作步骤中的妙手偶得,蜕变为一种特殊的创作方式。值得注意的是,即使上述达芬奇、丢勒乃至罗兰森的讽刺漫画作品再如何有名,当时却始终只能够在小范围内传播。达?芬奇作品自不必说,丢勒和贺加斯虽然都擅长版画,作品算是勉强具有复数性,却到底还是数量有限。当时能够看到,甚至保留他们作品副本的人,哪怕算得再如何宽容,也不会超过一百人。讽刺漫画真正大放异彩,并成为新闻传播的重要媒介,是从出现在大批量印刷的报纸上开始。虽然世界近代新闻的发源地和第一张报纸的印刷地均在德国,世界最早的报纸讽刺漫画却诞生在法国。1830年,“法国七月革命”拉开了欧洲革命浪潮的序幕,当时的法国,迅速成为欧洲各种思想碰撞最为激烈的中心地带,每天都有大量关于政治、人物、事件的新闻涌现,廉价报纸也几乎同时应运而生。相比传统的政党、宗教、地区新闻报纸,这些独立经营的商业报纸价格便宜、报道广泛,为吸引读者,增加发行量和广告量,内容题材可谓千变万化——各家主编都绞尽脑汁,希望能够从诸多竞争对手之中脱颖而出。

身在巴黎的讽刺画大师兼出版商查尔斯菲利庞(Charles Philipon),早在革命之前一年,便已创办了一本名为《剪影》的讽刺漫画周刊。《剪影》是法国第一本政治讽刺漫画杂志,但因为对王室嘲讽得太过厉害,导致创办十四个月便被波旁政府查封。“七月革命”风潮席卷而来,菲利庞闻风而动,马上创立了一家以政治讽刺漫画为主打的报纸,名字干脆直接叫作《讽刺》(La Caricature)。菲利庞亲自操刀,在题为《Les Poires》的四格漫画中,以类似丢勒《Ten Heads in Profile》的变形手法,把当时的法国国王路易?菲利普变成了一只梨子。法语中的“梨子”有形容人软弱好欺、无能愚蠢的意思。菲利庞巧妙利用了双关手法,将法王路易的形象特征,漫画化为他的性格特征,暗讽国王的资产阶级软弱性——这幅漫画不止为《讽刺》报赢来了不小的声望,其本身也作为政治漫画的经典作品,名载史册。

法王路易大发雷霆,以诽谤罪状告菲利庞。然而毕竟漫画巧妙,并未明文嘲讽路易,虽然菲利庞受了拘留之苦,却未有牢狱之灾。《讽刺》的成功鼓舞了创作者们的士气,当时著名的讽刺漫画家全部集结到了《讽刺》的阵地上。时隔一年,大师杜米埃(Honore Daumier)在《讽刺》上刊登了名为《巨人》(Gargantua)的政治漫画。画中肥胖丑陋、梨子脑袋的法王路易,端坐在巨大的椅子上,周围一群当权派拥趸;画面右侧法国劳苦大众,正倾尽所有来饲养这一巨人。漫画运用夸张、对比、荒诞的手法,赤裸裸揭示了国王的贪婪、暴虐、无情,突破了以往政治漫画在创作模式上的想象力,同样载入了漫画史册。《巨人》的批评实在太过露骨,不幸逾越了当时批评官员的尺度。1832年,政府下令逮捕杜米埃,判他坐了六个月牢。出狱后,又数次强行送他去精神病院“接受治疗”。1835年9月,法国政府颁布了取消报刊和结社的《九月法令》,《讽刺》停刊。

政府的愚蠢一如既往。政治漫画的火种,一经点燃,就不可能熄灭。19世纪中期,德国及欧洲其他国家报纸,陆续以政治漫画的形式,猛烈抨击新闻审查制度。《好新闻》中,由一把拟人化的剪刀带领报纸从业人员前进;《杂志大会》则描述了审查制度“一番折腾”过后,杂志内容的全面异化,滑稽可笑。法王路易将反对派的活动压制了足有十五年之久,这期间仍有无数版画印刷的地下报纸在法国民间流行。讽刺他的各类漫画作品,前后累计超过1000件。

在这段政治漫画发展的黄金时期,讽刺对象显然不限于法国当权者。维也纳革命爆发后,梅特涅逃跑,画家们立即给他装上匹诺曹式长鼻子,戴上波拿马帽子,在漫画中奔跑亮相;巴登起义时,前线武器极度匮乏,画家直接让志愿兵扛着犁田用的锄头上阵。在这一时期,政治漫画创作的形式愈发多样化,主题则更具有针对性,几乎每一项重大新闻都有对应的漫画产生。德奥流行起对话配图和身份置换这两种表现方式。对于前者,有时会直接在画面下方出现大段辛辣对话,画面本身反而相对正常、写实;后者则出现性别、职业、外形等多种可能的置换形式。比如让议长或者大法官穿上女装,变成婴儿,以讽刺其无能;或者将本人整个省略,放大其标志性着装、局部身体特征,甚至表情,来完成讽刺要求。

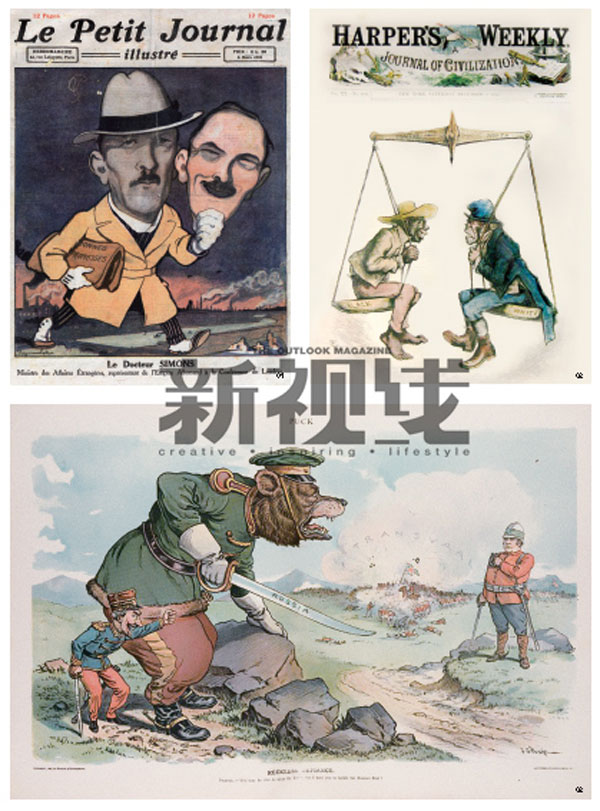

在法国,即使遭到迫害,菲利庞和杜米埃仍在不懈战斗。作家维克多?雨果参政、路易拿破仑竞选总统、制宪会议召开、波拿马主义者弄权政治上每一次风云变幻,这两位漫画大师总是高举画笔,冲在最前面。革命再次胜利,人民彻底解放后,他们又开始针对民生、社会、国际问题提出种种意见和看法。德国漫画研究者爱德华福克斯称他们为“骄傲的将军杜米埃和菲利庞”,当真实至名归。路易菲利普虽然倒台,欧洲资产阶级掌政的情况却已变得一发不可收拾。大资本家和军阀们与昔日皇族不同,他们明显更加狡猾、虚伪、善变,在民众面前的表演也更具欺骗性。不仅如此,这帮人也懂得操控报纸和政治漫画,来建立自己的阵地,以口诛笔伐的形式,对政敌发起攻击。政治漫画逐渐缺乏唯一的、明确的敌人,其讽刺方式和对象也开始变得多样化,针对生活习惯发表意见的漫画也增多了。

正当欧洲人习惯这一局面时,普法战争拉开序幕,普鲁士和法国不止以火枪大炮,同时还以漫画为武器开始了战斗:巴黎一个城市,开战不到一年就生产了超过5000幅漫画,各个省生产的漫画也在千张左右,这是政治漫画根基相对匮乏的德国完全没办法抵抗的。漫画讽刺大战的结果,是德国完败;但实际的战果,却是俾斯麦率领的普鲁士军团完胜——这一对比本身也富含着讽刺意味。战争之后,又是无休无止的漫画大战,人们将骄傲的俾斯麦比作开屏的孔雀,而画家们笔下的法国,则是一片凋零。巴黎发生了饥荒,漫画家卡姆别出心裁,将广场上亨利四世雕像所骑的马卸下来拖走——雕像的马都要被吃掉了,只剩下亨利四世落寞地站在台座上。凄凉感觉不言自明。与之对比,在德国漫画中,普鲁士军人褪下了法国将军们的裤子,夹在腋下一顿猛打,配的独白是“你们这些不听话的孩子,干扰了邻居的宁静,这就是你们必受的惩罚”。

且离开此时的欧陆,前往北美大陆。在那里,美利坚即将迎来辉煌的镀金时代,美式政治漫画开始崭露头角。早在建国之前,开国元勋本杰明?富兰克林就曾在报纸上亲自发表了一幅漫画,在这幅意义显而易见的政治漫画中,一条蛇被切成了八段,每段代表一块殖民地。富兰克林给这幅漫画取名为《不联合就是死》。从农业社会走向工业社会,城市崛起,美国人逐渐找到了自己在新时代的民族定位,漫画的表现方式也随之转变。美国新政治漫画受马克吐温影响甚重,蛮荒西部开拓时期粗鄙无聊的“边疆风格”和“新英格兰风格”,逐渐被“都市漫画”所取代。“都市漫画”具有典型中产阶级特性:细腻、隐晦、象征主义,略微装腔作势。

“镀金时代”这一称呼,本身也是来自马克?吐温的一部长篇小说。美国崛起于镀金时代,当时,无数投机客一夜暴富,并以炫耀财富为荣。政治上腐败无比,社会道德几近崩坏。“都市漫画”为对抗不正风气展开了不懈战斗。当时最具权势的暴富者,乃是纽约的威廉?特维德。他的帮派买下了纽约市长、大法官等最重要职位,其家族掌控整个政府,威廉一个人就鲸吞了一亿美元的市政税款。这个恶霸竟然是被政治漫画给扳倒的。

德裔美国漫画家托马斯纳斯特,在影响甚广的《哈波尔周刊》上以刊登漫画的形式,不断揭露威廉的罪行,将他的腐败、贪婪、荒淫描绘得淋漓尽致;与此同时,他还通过漫画间接批评纽约市民主党主席塞缪尔?蒂尔登,指责他对威廉睁一只眼闭一只眼。舆论压力逐渐累积,蒂尔登不得不调查威廉,最终将恶霸送进了监狱。1870年,还是这位纳斯特先生,在普法战争全面爆发之际,因为受到奥地利一些象征主义性质的政治漫画影响,将倔强的民主党人画成了一头驴,刊登在《哈波尔周刊》上。自那以后,纳斯特就直接用驴来指代民主党。到了1874年,他又用稳重、踏实的大象来代表共和党,并让它们在政治漫画中同台竞技。因为漫画生动有趣,造成了不小的社会影响力,其他的漫画家们也纷纷开始使用这一指涉。时至今日,驴和象已经成为美国两党的化身,选举也被民众戏称为“驴象之争”。纳斯特一生画了很多政治漫画,由他署名发表在《哈波尔周刊》的漫画超过2000张。他还创造出了“山姆大叔”这个将合众国拟人化的漫画形象,被誉为“美国讽刺漫画之父”。

英国马克思主义文学理论家和批评家特雷伊格尔顿曾断言,一切后现代主义皆使得严肃的政治批评成为不可能。政治漫画诉求的却是诙谐而深刻的批评模式,去严肃化毫不影响其深刻与简洁。政治漫画始终对世上最敏感的话题展开正面攻击,也因此始终具有活力。它谋求在最小的空间里,达成最大讽刺效果,很多时候根本不需要任何文字内容,即使有,也是十分简短、通俗、易懂的,这就保证了它能够十分高效、广泛地传播。同时,政治漫画作品本身还具有一定艺术性,往往可以作为重要新闻的总结,因此不会随着时代变更而褪色。艺术史界十分重视创作于20世纪以前的讽刺漫画的研究,因为这些漫画同时反映了许多问题:包括历史、风物、艺术风格等等。

|