|

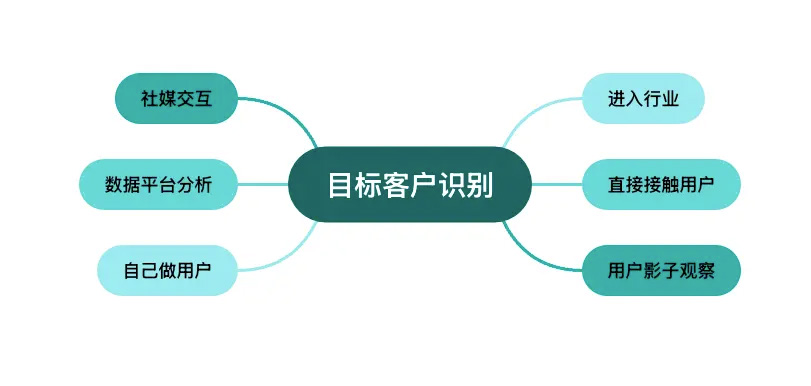

谁是我们的目标用户,谁是我们的反向用户?这个问题,是所有产品设计的首要问题。我接触过很多创业公司的老板,到了后期扩展艰难、用户转化低、付费难,一开始都以为是产品没做好、流量不够,其实基本问题,是压根没有分清什么人该服务,什么人该放弃。只有精准找到目标用户,“礼貌”地过滤掉反向用户,产品才不会越做越重、越走越偏。那该怎么识别?今天一篇文章,带你理清楚。

了解行业产品:不是你觉得,而是用户在用

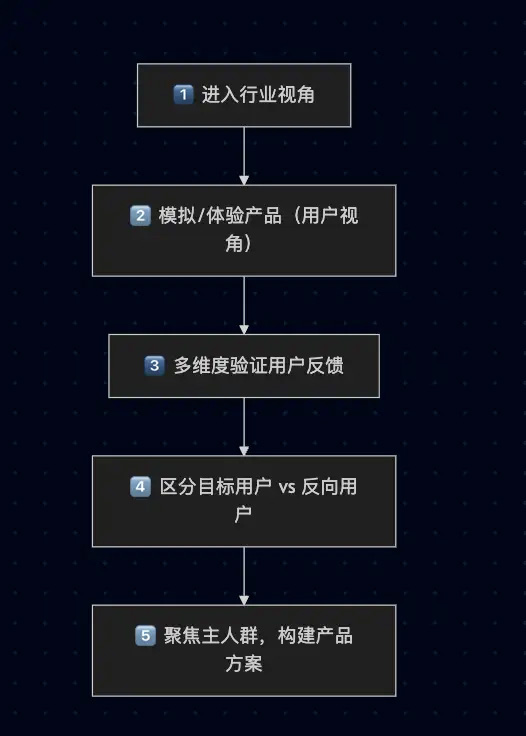

当我们决定进入一个行业,想要做这个行业的产品时,第一步不是着急动手,而是必须站在“用户”的视角,去全面了解这个行业里已经存在的产品。我们需要深入体验这些产品的使用流程,体会它们带来的感受,明确它们解决了什么问题,又留下了哪些问题。

与此同时,竞品的用户反馈也非常关键。好评可以帮助我们了解用户在意的亮点,而差评更值得研究——它揭示了用户的不满、痛点和期望。但需要提醒自己,用户说的未必等于用户要的,信息有时候也会“说谎”。有些所谓的“问题”并不一定要解决,它可能是产品用来筛选非目标用户的一种方式。关键在于,我们是否能从这些反馈中,辨别出哪些问题代表真正的改进空间,哪些则是市场定位的边界。

直接接触用户:真正的答案,不在产品里

如果可以,尽量找到那些已经在使用相关产品的用户群,想办法设法融入进去。比如我之前在做 IoT 家居解决方案时,就会主动加入一些业主群。群里有深度使用智能家居的年轻业主,也有对这类产品持保留态度的年长业主。加入之后,我会跟他们逐一沟通:为什么选择购买智能门锁、智能灯具?他们更在意哪些功能?什么样的外观更容易打动他们?反过来,又是什么原因让他们不愿意选择某些产品?顾虑点在哪里?

这些问题,我都会提前设计成一套结构化的调研表格,每次针对不同产品展开初步调查。除了聊天获取信息,我也会尽可能线下实地观察,看看他们在真实使用过程中的反应和行为。

很多时候,用户自己也说不清楚他真正的需求在哪。这就要求产品人从多个维度去拆解:什么是大家共有的底层需求(共性)?什么是具体场景下独有的个体需求(特性)?哪些可以转化为产品方案?哪些其实不需要满足?这种方法,其实有一个术语,叫:用户影子观察。

用户影子观察:说出来的不一定真,做出来的才靠谱

影子观察有一个关键前提:尽量避免与真实用户产生语言交流,避免干扰他们的自然行为。这是一个行为心理学上的常识——过度交流往往会引发“观察者效应”,让用户行为产生偏差。

举个例子。当初我在做智慧城市宣传 LED 屏幕的时候,有几天我特意去某个小区“闲逛”,什么都不说,只是观察:什么时间点,哪些地方人最多?哪个位置是流动人群的必经之路?哪个角落总是有人坐着打牌?哪个区域是遛娃的高频地带?

这些细节,不靠问,只能靠看。而只有对整个小区的生活节奏、空间使用,有了足够细腻的了解,才能把产品设计放到那个“刚刚好”的位置。

我一直相信:好产品不是教用户怎么用,而是用户压根不需要学。

就像你走进走廊,脚刚踏进去,灯就自动亮了——你没意识到它的存在,但它始终在配合你的动作。这,就是好设计。

社媒交互:内容先跑起来,用户自然会回应

不得不说,新媒体的兴起,给产品人提供了前所未有的用户触达方式。这种触达既可以是直接沟通,也可以是通过内容间接测试用户的真实反应。

拿我自己之前做成人玩具项目的经历来说,当时我们围绕一个 IP 化的 RGP 游戏设想,在多个平台上投放了几轮内容型广告。广告的重点不在于卖货,而是观察不同用户对设定、角色、玩法构思的反馈热度。通过这些数据,我们不断微调框架,反复验证假设,最后才沉淀出真正落地的功能方案。最终,我们从这些互动中筛选出一批兴趣明确的种子用户,邀请他们参与测试与迭代。

数据平台分析:听用户说,不如看他们怎么搜

很多人自信地觉得“这个需求一定很大”,结果产品一推没人看,花了大几万广告费也打不出水花。

我在做新方向的时候,都会先用淘宝指数、百度指数、巨量算数这些平台,看关键词热度、地域分布、年龄层级、价格区间等。比如某个关键词在北方特别热,但南方几乎没人搜,那我投放策略就会差很多。通过这些数据,我能判断用户到底在哪、量级多大、接受度怎样,心里才有底。这些公开数据,就是最原始的真实用户行为轨迹。

产品做用户:你自己不爱用的产品,别指望别人掏钱

有时候你以为的“目标用户”,其实并不是那个真正会长期使用你产品的人。用户访谈、数据调研当然重要,但很多时候,你对用户的理解,卡在了你自己没深入进去。

我每做一个产品,都会亲自做一段时间“伪用户”。模拟最典型的使用场景,用自己的产品解决真实问题——不只是测功能,更是找感觉。过程全程录下来,哪里卡了、哪里烦了、哪里让我根本不想继续用,一清二楚。

比如我做一款可穿戴心电设备(ECG)的时候,我自己戴着去健身,去跑步,甚至晚上睡觉也戴着。你会发现,真正会在运动时用这类产品的人,关心的不是数据多全,而是轻不轻便,是否舒适、会不会干扰睡眠、数据是不是准确及时、分析出来的指标是否对“我”有用。这些细节不是用户说出来的,而是你自己“活成那个用户”时感受到的。

这种亲身体验,反而帮我识别出真正目标用户——那些愿意在多场景下持续使用,并且真的有健康监测习惯的人。而只是图新鲜、试试看的人,其实更像“反向用户”。

写在最后:不是所有人都是“用户”,学会取舍

产品功能做得再好,如果交到一个不关心的人手里,它的价值也很难被看见。有时候,不是产品不行,而是你放错了对象。

真正的目标用户,是那些确实遇到这个问题、愿意尝试解决方法,并有意愿为此投入时间或金钱的人。而所谓的反向用户,不是他们没眼光,而是他们本就不需要,也不认同这类解决方式。就像你递出了一把钥匙,可他们家门上没有锁。

所以在产品开发之前,最重要的工作,不是立刻去设计界面或写代码,而是先去确认:到底是谁,真的在找这把钥匙?

如果你现在还不确定你的产品是谁用的、为什么用、会不会一直用,不妨把前面的方法试一轮。也欢迎在评论区聊聊你遇到的情况和观察——这些看起来“慢”的动作,往往是日后跑得快的基础。

|