|

爸爸和我

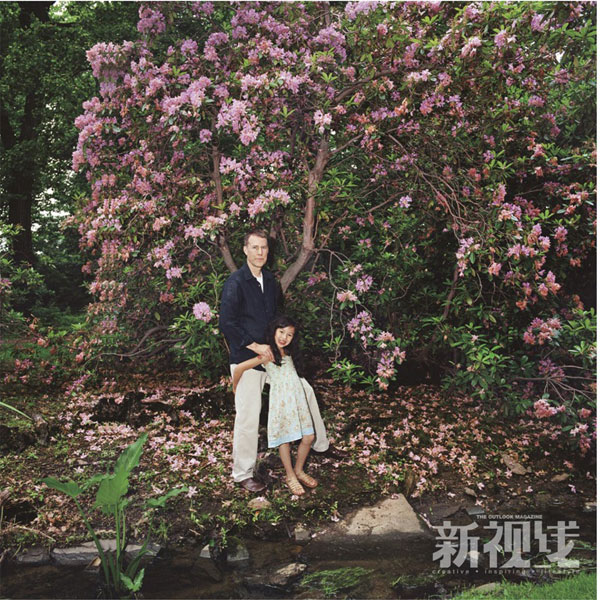

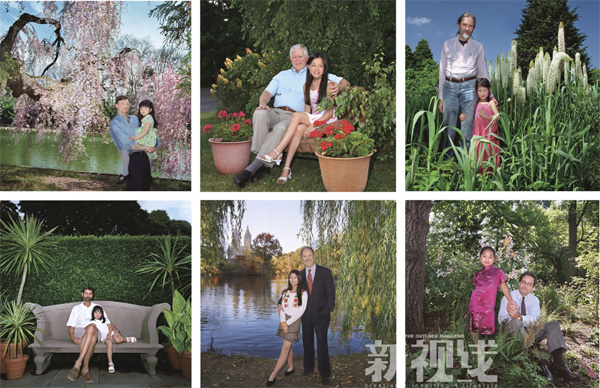

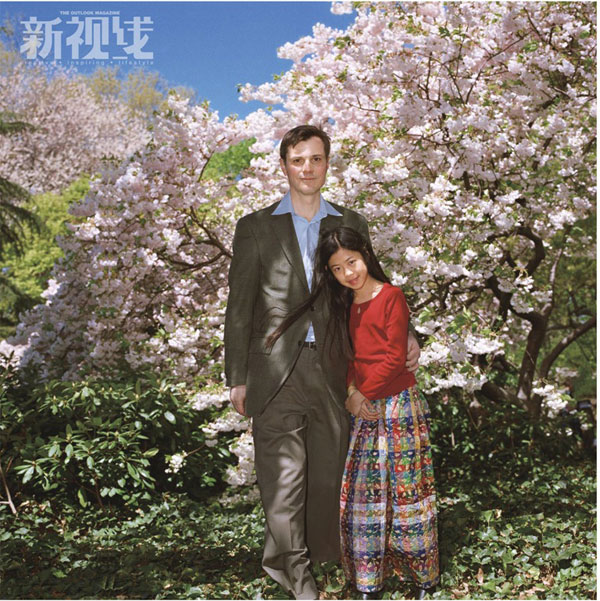

2007年,摄影师张鸥在北京做了一个展览。作品挂在白墙上,展场里按照中国传统院落的意象种植着高高低低的植物,照片掩映在草木萦绕中。与此对应,图中是以繁茂花草为背景的父女们,具体地说,是美国成年男人与他们从中国领养来的未成年女孩,他们互为养父女关系。这组作品被命名为《爸爸和我》。

不管是亲密依偎拥抱,还是各自站立,鲜艳饱和的色彩和人物身份的特定差别令所有的作品都蒙上微妙气氛,那些在电影和文学著作中久盛不衰的边缘地带,与伦理、情欲、道德有关的一切看起来都能完美地在这些浓艳画面中得以体现。或者并不算微妙,尽管在各方解读中,资本主义社会与社会主义社会间的关系改变以及女权主义都是这组作品可以生发出去的议题,但画中人看起来既鲜活又世俗,他们身上有着鲜明的现代都市人印迹,又大多置身于花团锦簇或野意十足的环境中,年龄、性别、环境、色彩、血缘等等一切因素都让原本清晰的“父女”关系变得模糊,而53张同主题图片构成的群像加重了这个意象,让它成为晦暗暧昧又引人入胜的经典款禁忌配置,触眼之处,“洛丽塔之爱”显而易见地成为《爸爸和我》最易被解读出的潜台词。

但这不是摄影师的官方意思,作为一个久居国外的人,从伦敦搬家到纽约时她有着从异乡到异乡的“被嫁接感”,纽约街头的美国父母和他们的中国养女让她萌发拍摄这个主题的念头,那是2004年,她通过一个叫“孩子来自中国的家庭”的领养网站开始征集她的模特。她看到了这种现代家庭的重新组合方式并赋予作品如是解读:“照片通过逐渐成长的女儿与逐渐衰老的父亲的对比,暗示出女性力量的成长以及东西方不同实力变化的微妙关系。逐渐成长的女儿隐喻了中国的明天。就像被领养的女儿,中国也在向西方学习并成长。可是中国日益强大的国力会被西方接受吗?或者它会被视为对抗势力?同样来说,这些天真的中国领养女童在西方家庭的悉心照顾下成长,当她们长大后,还会保持同样的纯洁吗?或者她们的成熟趋势会搅乱与监护人现有的和谐关系?”

命题很大,也主流,并且,与照片呈现所不同的是,这些女儿们都有一个看起来非常健康的领养渠道,领养者都是有着高收入和修养的美国社会中上层阶级的夫妻组合,一切在阳光之下,一切合法而有据可查,所有的争议其实都来源于在镜头中缺失的母亲一角。这是摄影师的明确而为,如果将此组作品视为“社会纪实”则是真正走偏,对张鸥而言,在《爸爸和我》中,艺术家的身份会凌驾于摄影师,秉持着不中立与不全然客观的权利,摘选出了她想要的部分并放大,一图胜千言,但没人会知道其实每一个养母就站在她的镜头之外。

张鸥在英国皇家美院的毕业作品叫《地平线》,拍摄了中国偏远山区的小女孩,她们每一个都穿着艳俗粗拙的衣裳,蹲在野地里直视镜头,上面是蓝得没有一丝云的干燥天空。虽然色调一样浓烈,但这组作品有更多的现实意义。1991年以来,中国松动了领养儿童的政策,美国家庭收养了超过55000多名的中国儿童,当中大部分是女孩。在微博上曾流传着一条关于中国自古和至今还存有的女卑的思想传统的长帖,并详诉了一些地区的虐待甚至溺亡女婴的陋习。张鸥说《爸爸和我》中的女孩们大部分都来自中国内陆的福利院,养父母们经过复杂审核并付出一万多美元的费用后可以得到由福利院“配给”的孩子。虽然领养并非类似问题的最后解决方案,但已是半途中可见的好归属。

采访的最后,张鸥说想提一下《霍尔特法案》。1954年12月,一部关于因朝鲜战争而进入孤儿院的孩子们的纪录片触动了基督徒霍尔特和她丈夫的心。当时美国法律限制着对外国孤儿的收养,霍尔特写信给国会议员提出收养朝鲜孤儿的请求。两个月后,国会通过了容许美国家庭收养外国孤儿的《霍尔特法案》。霍尔特曾说:“所有的孩子都是美丽的,只要有人爱他们。”

|