|

伴随着CG产业的飞速发展,运动捕捉技术(Motion Capture)日趋成熟。运动捕捉系统正越来越多的应用于影视、动画、游戏的制作中,与此同时也带动系统制造商朝着提升稳定性、追求操作效率、拓展系统应用弹性以及降低系统成本等方向全面发展。在国内,虽然目前只有少数几家企业拥有此类设备,但对运动捕捉系统的需求正在飞速膨胀,业界也正以前所未有的眼光关注这项技术。据统计,目前国内三维制造业对运动捕捉系统的使用比例高达60%,更多企业通过合作或租用等方式将运动捕捉系统应用于自己的产品中,而诸如迪生、东锐等系统制造商也纷纷加入进来,研发具有自主知识产权的国产运动捕捉系统。CGM在前几期曾对运动捕捉有过介绍性的文章,小编希望通过这期的内容使读者对运动捕捉系统有一个较为全面的认识,同时对这一系统在行业内的应用起到积极的推动作用。

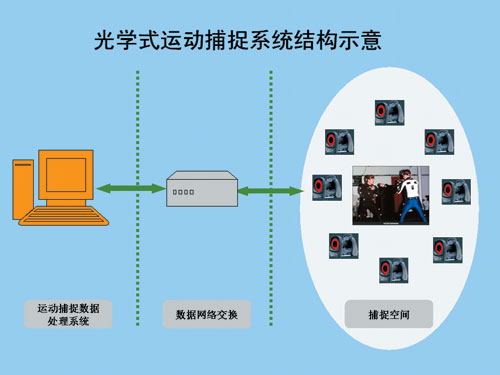

光学式运动捕捉技术

光学式运动捕捉技术是目前应用最为广泛、发展最为成熟的一类捕捉技术。这类技术利用计算机视觉原理。从理论上说,对于空间中的一个点,只要它能同时为两部摄相机所见,则根据同一时刻两部摄相机所拍摄的图像和对应参数,可以确定这一时刻该点在空间的位置。当摄相机以足够高的速率连续拍摄时,从图像序列中就可以得到该点的运动轨迹。光学式运动捕捉便是利用这一点通过对目标上特定光点的监视和跟踪来完成运动捕捉的任务。

普通光学式运动捕捉系统通常使用6~8个摄相机环绕表演场地排列,这些摄相机的视野重叠区域就是表演者的动作范围。为了便于处理,通常要求表演者穿上单色的服装,在身体的关键部位,如关节、髋部、肘、腕等位置贴上一些特制的标志或发光点(称为"Marker"),视觉系统将识别和处理这些标志。系统定标后,摄相机连续拍摄表演者的动作,并将图像序列保存下来,然后再进行分析和处理,识别其中的标志点,并计算其在每一瞬间的空间位置,进而得到其运动轨迹。为了得到准确的运动轨迹,拍摄速率一般要达到每秒60帧以上。

如果在表演者的脸部表情关键点贴上Marker,则可以实现表情捕捉。目前大部分表情捕捉都采用光学式。有些光学运动捕捉系统不依Marker作为识别标志,例如根据目标的侧影来提取其运动信息,或者利用有网格的背景简化处理过程等。目前研究人员正在研究不依Marker而应用图像识别、分析技术,由视觉系统直接识别表演者身体关键部位并测量其运动轨迹的技术。

值得关注的是目前很多人对光学运动捕捉系统中采用主动式或被动式的观点怀有歧义。对于光学主动式运动捕捉技术来说由于在设备构成中不采用摄像机,实时性强,所以很多人误认为它相比被动式而言优势明显。其实不然,光学主动式运动捕捉系统之所以在工业制造、医疗、航天等领域相对普及,是因为在这些领域中对捕捉的实时性要求很高,有时甚至会以微秒为单位计量。但因光学主动式运动捕捉系统有个明显的缺陷是对三维空间的体积要求有一定范围的限制。通常,光学主动式运动捕捉系统的捕捉过程是在直径6米左右的立方空间内完成,如果超过这一范围将会影响捕捉的精确度,所以在较大的运动捕捉场地中(尤其在捕捉多人物交互运动的场景时)并不适用。反之光学被动式运动捕捉系统则对空间的限制没有更高的要求,所以不能一概而论。

背景资料

运动捕捉技术

是记录人体运动信息以供分析和回放的技术。捕捉的数据既可简单到记录躯体部件的空间位置,也可复杂到记录脸部和肌肉群的细致运动。而应用在电脑角色动画的运动捕捉则涉及到如何把真人动作转换为数字演员的动作,这种转换映射可以是直接的,像用真人演员的手臂运动控制数字演员的手臂动作;也可以是间接的,像用真人演员的手臂和手指动作来控制数字演员的皮肤颜色和情绪等。

技术溯源

运动捕捉技术的出现可以追溯到上个世纪的70年代末,当时的迪士尼公司在「白雪公主与七个小矮人」影片中试图通过“临摹”高速拍摄真实演员动作的连贯相片来提高动画角色的动作质量,可惜结果不尽如人意:动作的确很逼真,但缺乏卡通性和戏剧性,最后迪士尼放弃了这一动画制作方法。当计算机技术开始应用于动画制作时,纽约计算机图形技术实验室的Rebecca Allen就设计了一种水银镜子,将真实舞蹈演员的表演姿势投射在计算机屏幕上,作为数字舞蹈演员动画关键帧的参考。

此后,运动捕捉技术吸引了越来越多研究人员和开发商的目光,并从实验性研究逐步走向了实用化和商业化。随着计算机软硬件技术的飞速发展,目前在发达国家,运动捕捉已经得到广泛的应用,成功地应用于影视特效、动画制作、虚拟现实、游戏、人体工程学、模拟训练、生物力学研究等许多方面。

|