|

在信息爆炸、用户行为日益复杂的今天,我们如何才能真正理解用户,洞察他们内心深处的需求、动机和痛点?

数据分析能告诉我们“是什么”(What),但往往难以解释“为什么”(Why)。而深度访谈(In-depth Interview, IDI),正是弥补这一鸿沟,帮助我们潜入用户内心世界,挖掘真知灼见的强大武器。

这篇《深度访谈完全指南》将带你系统性地探索:

·深度访谈技能的价值:为何它是不可或缺的核心技能?

·常见的“坑”与“雷区”:避开这些误区,让你的访谈事半功倍。

·访谈技巧与实战方法论:如何开展一场有效的访谈。

01 深度访谈:为何它是不可或缺的技能?

深度访谈绝非简单的“聊天”,它是一项需要专业技巧、同理心和敏锐洞察力的核心能力。

它提供的深度、背景和情感连接,是数据无法替代的宝贵财富,是驱动创新、规避风险、实现真正用户价值的关键一环。

1. 挖掘“冰山之下”的真实需求与动机

用户行为(What)只是冰山一角,其下的态度、认知、情感、动机和潜在需求(Why)才是驱动行为的关键。

深度访谈通过开放式提问、追问和同理心倾听,能够层层剥茧,触达用户内心深处的想法。

2. 建立“感同身受”的用户同理心

阅读报告和观看数据永远无法替代与真实用户面对面交流带来的情感连接。

深度访谈让我们有机会“穿上用户的鞋子”,感受他们的喜怒哀乐,理解他们的处境和限制。

这种同理心是创造真正以用户为中心的产品和服务的核心驱动力。

3. 捕捉“意料之外”的惊喜与洞见

与结构化的问卷不同,深度访谈具有高度的灵活性。

访谈者可以根据用户的回答即时调整方向,深入探索意想不到的话题。很多突破性的创新点和深刻洞察,往往就隐藏在这些“跑题”的对话和用户不经意间流露的细节中。

4. 降低“方向错误”的战略风险

在产品研发早期或重大决策前进行深度访谈,可以用相对较低的成本快速验证市场假设、识别潜在风险。避免基于错误假设投入大量资源,是深度访谈带来的巨大隐性价值。

例如,一个看似“完美”的功能点,可能在访谈中发现用户根本不关心,或者存在更深层次的障碍,从而及时调整方向。

5. 提供“生动可信”的决策依据

一段真实的用户录音、一句用户的原话,往往比冰冷的图表更能打动决策者,更能有效地传递用户声音,推动团队达成共识。

深度访谈的产出(如用户语录、故事片段)是极具说服力的沟通素材。

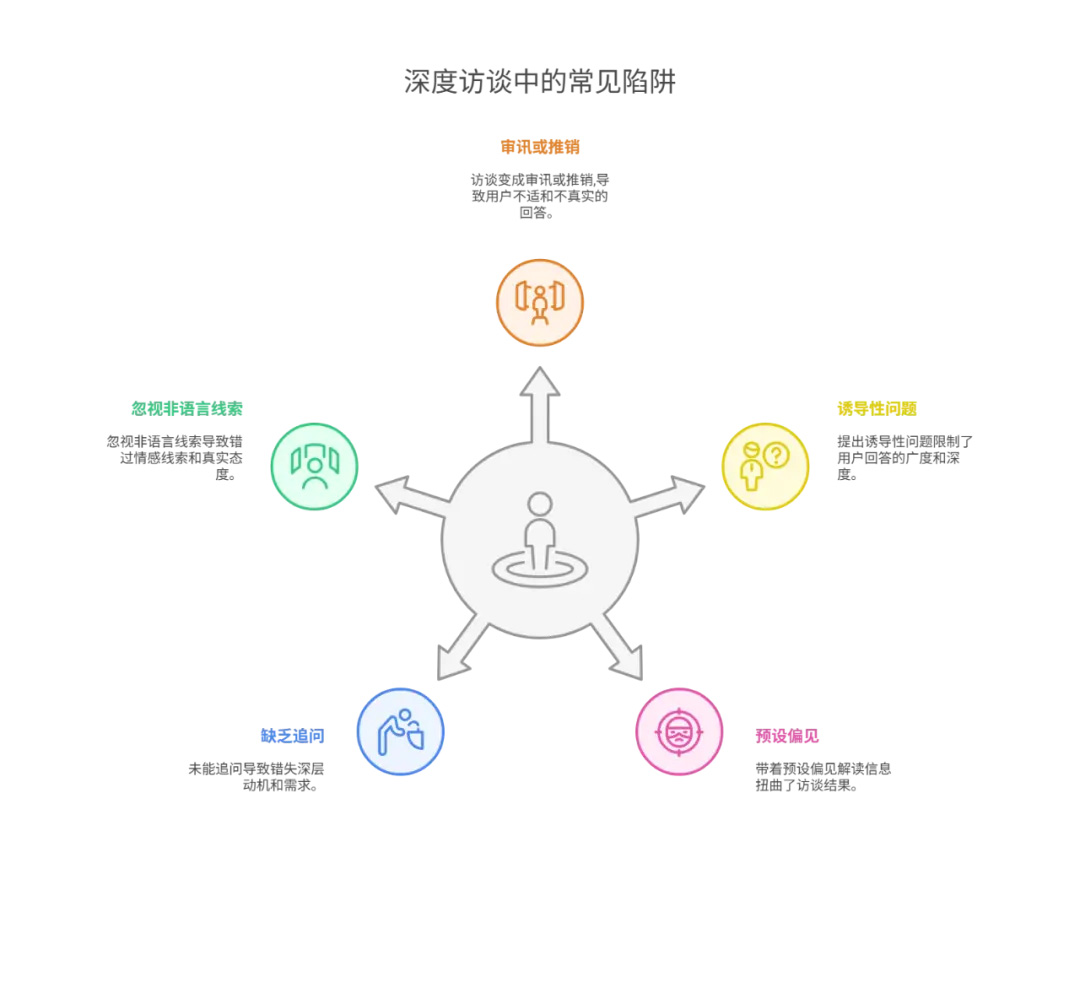

02 警惕!深度访谈常见的“坑”与“雷区”

看似简单的对话,实则暗藏玄机。

许多访谈效果不佳,并非用户不配合,而是访谈者不自觉地掉入了各种“坑”。以下是一些最常见的误区:

误区一:把访谈变成“审讯”或“推销”

表现:连珠炮式提问,语气生硬,打断用户,急于验证自己的假设,甚至向用户推销自己的观点或产品。

后果:用户感到不适和压力,关闭心扉,只给出敷衍或“政治正确”的回答。

误区二:提出“诱导性”或“封闭式”问题

表现:

诱导性问题:“你不觉得这个功能很难用吗?” (预设了“难用”的立场)

封闭式问题:“你喜欢我们的新设计吗?”(只能回答“是”或“否”)

后果:限制了用户回答的广度和深度,无法获取真实、丰富的想法。诱导性问题更会污染用户的真实态度。

误区三:“我以为”——带着预设偏见解读信息

表现:只听自己想听的,选择性忽略与自己预期不符的信息,过早下结论,将用户的个别观点放大为普遍现象。

后果:严重扭曲访谈结果,得出错误结论,误导决策。

误区四:缺乏“有效追问”,浅尝辄止

表现:用户给出一个简单的回答后,访谈者没有进一步探究其背后的原因、情境和感受,满足于表面信息。

后果:错失挖掘深层动机和需求的机会,访谈流于形式。

误区五:忽视“非语言”信息,只听“说了什么”

表现:只关注用户口头表达的内容,忽略其语气、语速、表情、肢体语言等非语言信号。

后果:错过重要的情感线索和言外之意。有时非语言信息比语言更能反映用户的真实态度。

03 深度访谈实战方法论

我们可以将访谈的核心任务拆解为以下几个关键维度:

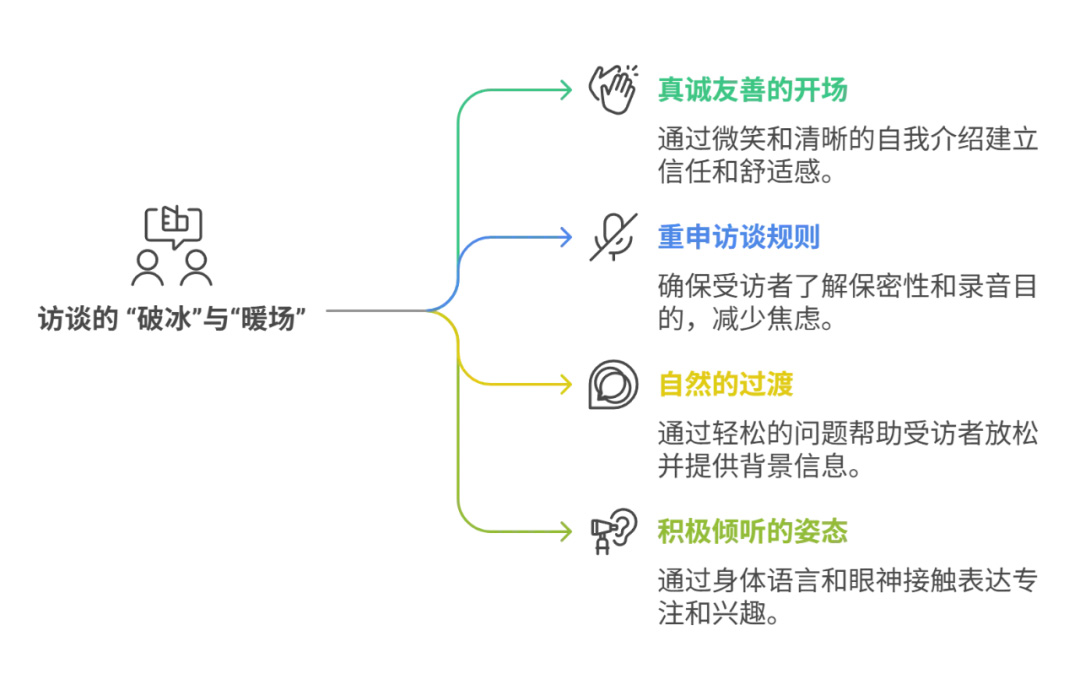

一、学会 “破冰”与“暖场”

访谈的头几分钟至关重要。你需要快速营造一个让受访者感到安全、放松、被尊重的环境,让他们愿意并且能够敞开心扉。

关键技巧:

1.真诚友善的开场

微笑、清晰的自我介绍(包括你的角色和访谈目的)、感谢对方的时间。避免过于官方或生硬的语气。

2.重申访谈规则

再次强调访谈的保密性(匿名处理信息)、录音许可(解释用途,如“为了确保不错过任何重要细节”),并告知大致时长。强调“没有对错答案,我们只想了解您的真实经历和想法”,降低受访者的心理防御。

3.自然的过渡

从一些轻松、非敏感的背景问题开始(如“能简单介绍下您目前的工作/生活状态吗?”或“平时主要在什么场景下会接触到我们关注的这类产品/服务?”),帮助受访者进入状态,也让你了解一些基础背景。

4.积极倾听的姿态

从一开始就展现出专注和兴趣。身体微微前倾(线下),保持适度的眼神接触(线上看摄像头),适时点头表示理解。

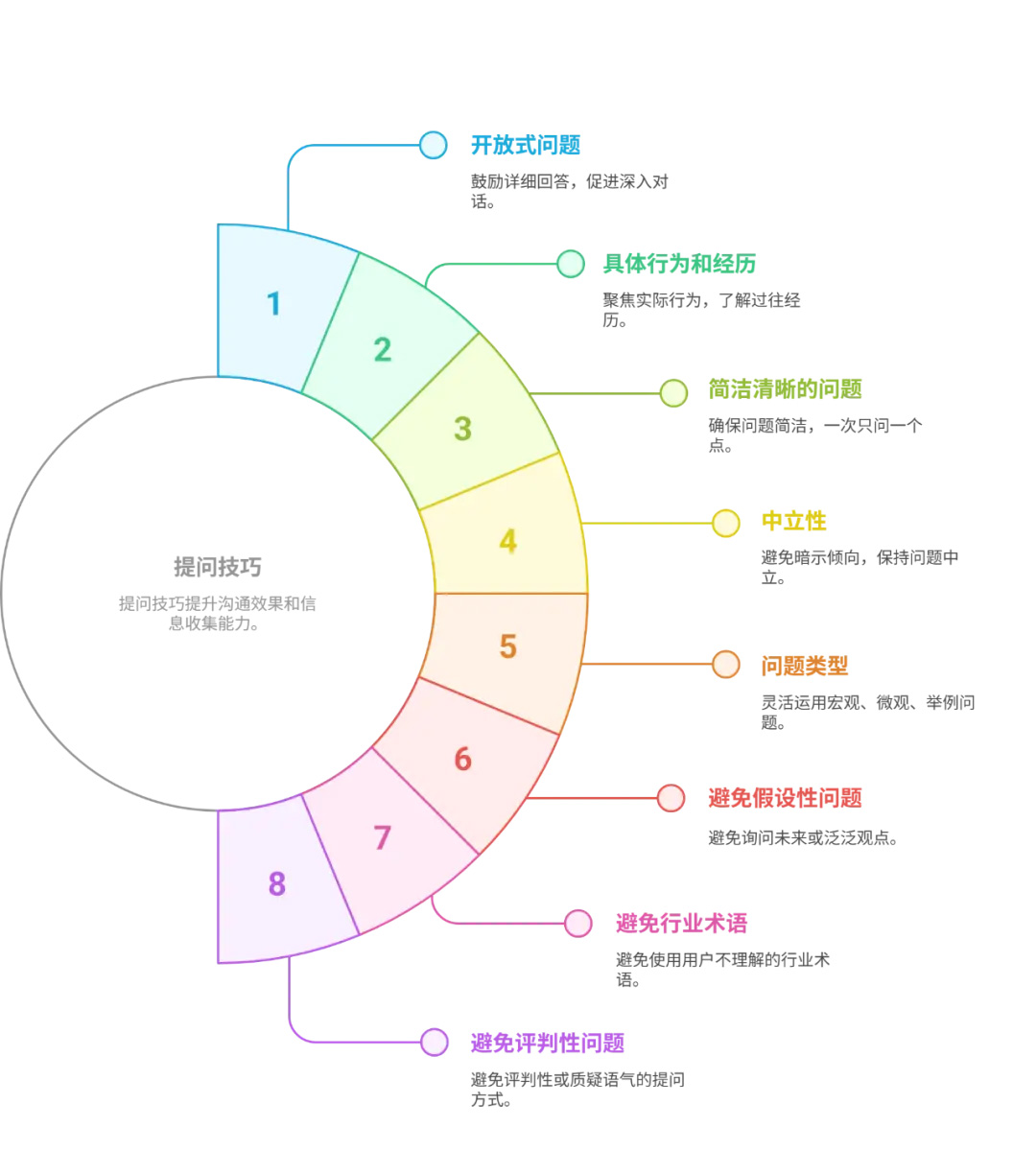

二、学会提问

提问的艺术在于引导而非主导,在于激发而非限制。

以下是访谈中提问环节的“DOs”与“DON’Ts”清单:

1.DOs (应该这样做)

DO:多使用开放式问题

目的:鼓励用户详细阐述,提供丰富信息,避免简单的是非回答。

技巧:多以“如何 (How)”、“什么 (What)”、“为什么 (Why)”、“请描述一下 (Tell me about…)”、“谈谈你对…的看法 (What are your thoughts on…)”、“带我回顾一下…(Walk me through…)”等词语开头。

示例:

推荐:“请描述一下您上次使用我们App完成[某个任务]的过程是怎样的?”

推荐:“在您看来,一个理想的[某类服务]应该具备哪些特点?”

DO:聚焦具体行为和过往经历

目的:获取更真实、可靠的信息。人们对自己实际做过的事情记忆更清晰、描述更准确,而非泛泛的观点或对未来的猜测。

技巧:鼓励用户回忆具体的场景、事件和操作步骤。多问“上次”、“最近一次”、“当时”。可以运用“关键事件访谈法”(CIT)思路。

示例:

推荐:“能回忆一下您最近一次因为[某个问题]联系客服的经历吗?当时具体发生了什么?”

推荐:“您刚才提到注册流程有点复杂,能具体说说您当时在哪一步卡住了,是怎么操作的吗?”

DO:保持问题简洁清晰,一次只问一个点

目的:避免用户混淆,确保他们能准确理解并回应问题。

技巧:如果一个问题包含多个方面,将其拆分成几个小问题。

示例:

推荐:先问:“您对新版界面的整体感觉如何?” 等待回答后,再问:“具体哪些设计元素给您留下了印象?”

对比(不推荐):“您对新版界面的视觉设计和交互流畅度感觉如何?” (一次问了两个点)

DO:保持中立,避免在问题中暗示倾向

目的:获取用户真实、无偏见的看法,而不是他们认为你想听到的答案。

技巧:使用中性词汇,避免使用带有感情色彩或预设立场的词语。

示例:

推荐:“谈谈您对这个新功能的看法?”

对比(不推荐):“您不觉得这个新功能特别棒吗?” 或 “这个新功能是不是很难用?”

DO:灵活运用不同类型的问题组合

目的:从不同角度、不同深度探索信息,使访谈内容更全面。

技巧:根据访谈进程和需要,穿插使用宏观问题(了解全貌)、微观问题(聚焦细节)、举例问题(获取实例)、追问(探究原因)等。

示例:

宏观:“能整体介绍一下您平时是如何管理您的项目进度的吗?”

微观:“在您使用的项目管理工具中,‘任务分配’这个环节具体是怎么操作的?”

举例:“您提到有时候会遇到沟通不同步的问题,能举一个最近发生的例子吗?”

2.DON’Ts (应该避免)

DON’T:过多询问假设性未来或泛泛的观点

后果:用户对未来的预测往往不准确(“意愿”不等于“行为”),泛泛的观点也缺乏细节支撑,价值有限。

示例:

不推荐:“如果我们推出XX功能,您会付费购买吗?” (用户可能礼貌性说会,但实际未必)

应改为:探索与该功能相关的现有痛点或行为:“您目前在[相关场景]下遇到了哪些困难?您是如何解决的?”

不推荐:“您觉得市面上的学习App普遍存在什么问题?” (过于宽泛)

应改为:聚焦具体体验:“在您使用过的学习App中,有哪些让您印象深刻的不便之处?”

DON’T:使用行业术语或用户可能不理解的“黑话”

后果:让用户感到困惑、疏远,或为了不显得无知而给出不准确的回答。

技巧:使用用户能听懂的、简洁平实的语言。如果必须使用某个术语,要进行解释。

示例:

不推荐:“您觉得我们产品的‘冷启动策略’效果如何?”

应改为:“您第一次接触到我们产品时,感觉容易上手吗?引导清晰吗?”

DON’T:使用带有评判性或质疑语气的提问方式

后果:让用户感到被挑战或不被信任,从而产生防御心理,不愿意分享真实想法。

技巧:保持好奇和尊重的态度,即使听到不符合预期的答案也要保持中立。

示例:

不推荐:“您确定当时是这样操作的吗?” (带有质疑)

应改为:“我确认一下我的理解,您当时的操作步骤是先A后B,对吗?” (中性确认)

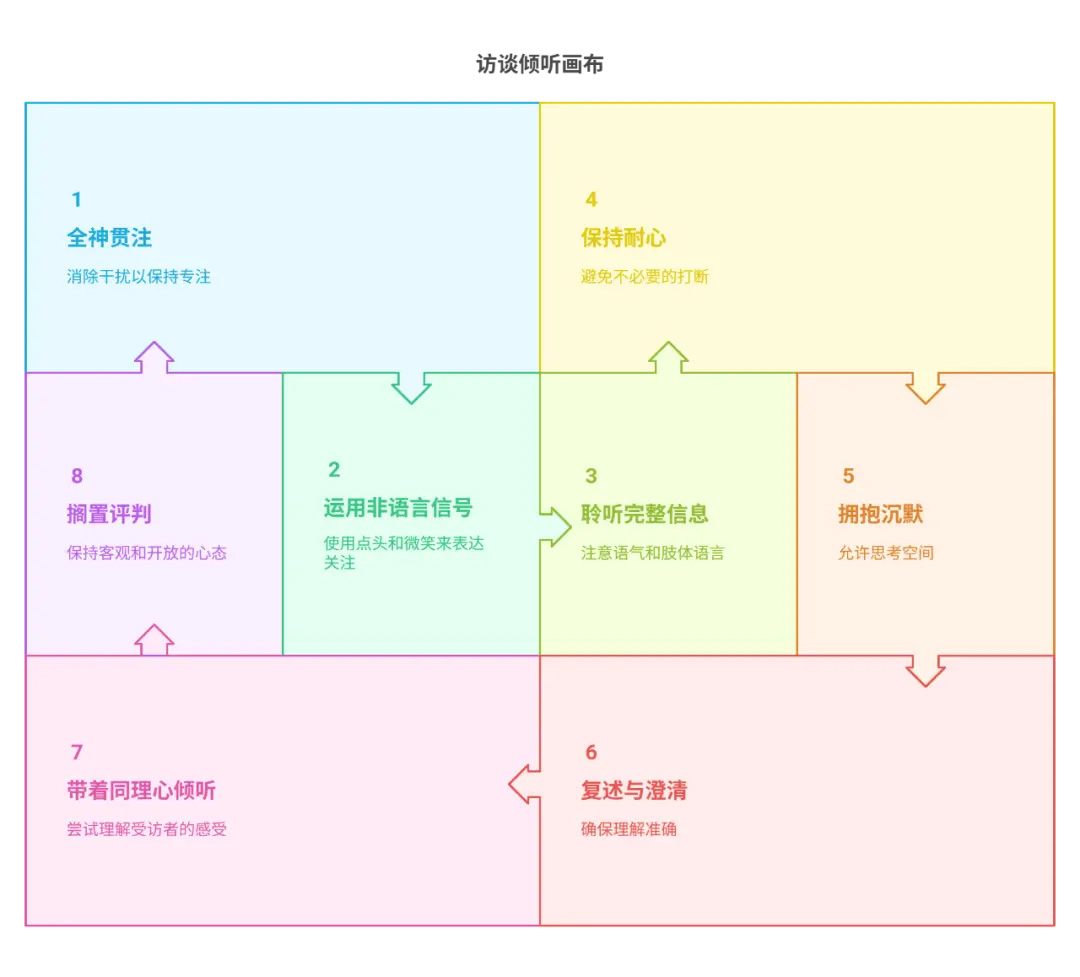

三、学会“倾听”

深度倾听是一种需要刻意练习的“软技能”。它要求访谈者不仅要“听见”声音,更要“听懂”人心。下面是”倾听“的画布:

DO:全神贯注,排除干扰

目的:确保你能捕捉到所有语言和非语言的细节,并向受访者传递你的专注和尊重。

技巧:关闭手机通知、无关网页,整理好桌面。在线上访谈时,保持摄像头开启并注视屏幕(如同眼神交流)。将内心的杂念(如“下一个问题该问什么”)暂时放在一边。

DO:运用非语言信号传递关注

目的:让受访者感到被倾听和理解,鼓励他们继续分享。

技巧:适时点头、微笑,保持开放的身体姿态(线下避免交叉双臂),发出“嗯哼”、“好的”等简短的回应(注意不要过多,以免打断)。

DO:聆听完整信息(言语、语气、情绪、肢体)

目的:全面理解受访者的表达,特别是那些隐藏在字面意思之下的信息。

技巧:不仅听内容,还要留意:

语气语调:是兴奋、犹豫、疲惫、还是讽刺?

语速音量:哪些部分说得快/慢?哪些地方加重/减弱了音量?

停顿犹豫:在哪些问题或话题上出现了明显的停顿或思考?

情绪词汇:注意“开心”、“沮丧”、“麻烦”、“惊喜”等表达感受的词。

非语言线索:表情(皱眉、微笑)、眼神(闪烁、坚定)、肢体动作(坐立不安、放松)、叹气等。

DO:保持耐心,避免不必要的打断

目的:尊重受访者的思考和表达节奏,让他们能够完整地阐述观点和故事。

技巧:在对方说完话后,可以稍作停顿再接话,确保对方已经表达完毕。除非对方严重偏离主题或时间非常紧张,否则尽量不打断。

DO:拥抱沉默,给予思考空间

目的:沉默有时是思考的信号,急于填补空白可能打断深层想法的浮现。

技巧:当出现沉默时,保持耐心和眼神接触,给对方几秒钟时间整理思绪。有时,最重要的洞察会在沉默之后出现。

DO:复述与澄清,确认理解

目的:确保你准确理解了对方的意思,避免误解,同时也让对方感到被认真对待。

技巧:用自己的话总结对方的观点(“所以您的意思是…,我理解得对吗?”),或者针对模糊不清的地方请求澄清(“您刚才提到‘有点困难’,能具体展开说说吗?”)。

DO:带着同理心倾听

目的:尝试从受访者的角度理解他们的处境、感受和动机。

技巧:努力理解对方的情感(即使你不认同其观点),可以说:“听起来那段经历对您来说挺不容易的。”(表达理解,而非评判)。

DO:搁置评判,保持客观

目的:避免让自己的价值观、假设或情绪影响对信息的接收和解读。

技巧:专注于理解“发生了什么”以及“对方怎么想/感受”,而不是急于判断“这是对是错”或“这是否符合我的预期”。将分析和评判留到访谈后的整理阶段。

四、学会“追问”

有效的追问是深度访谈的精髓,它需要技巧,更需要敏锐的观察力和同理心。像侦探一样,从蛛丝马迹中发现线索,并层层深入;又像伙伴一样,以尊重和好奇引导对方分享内心世界。

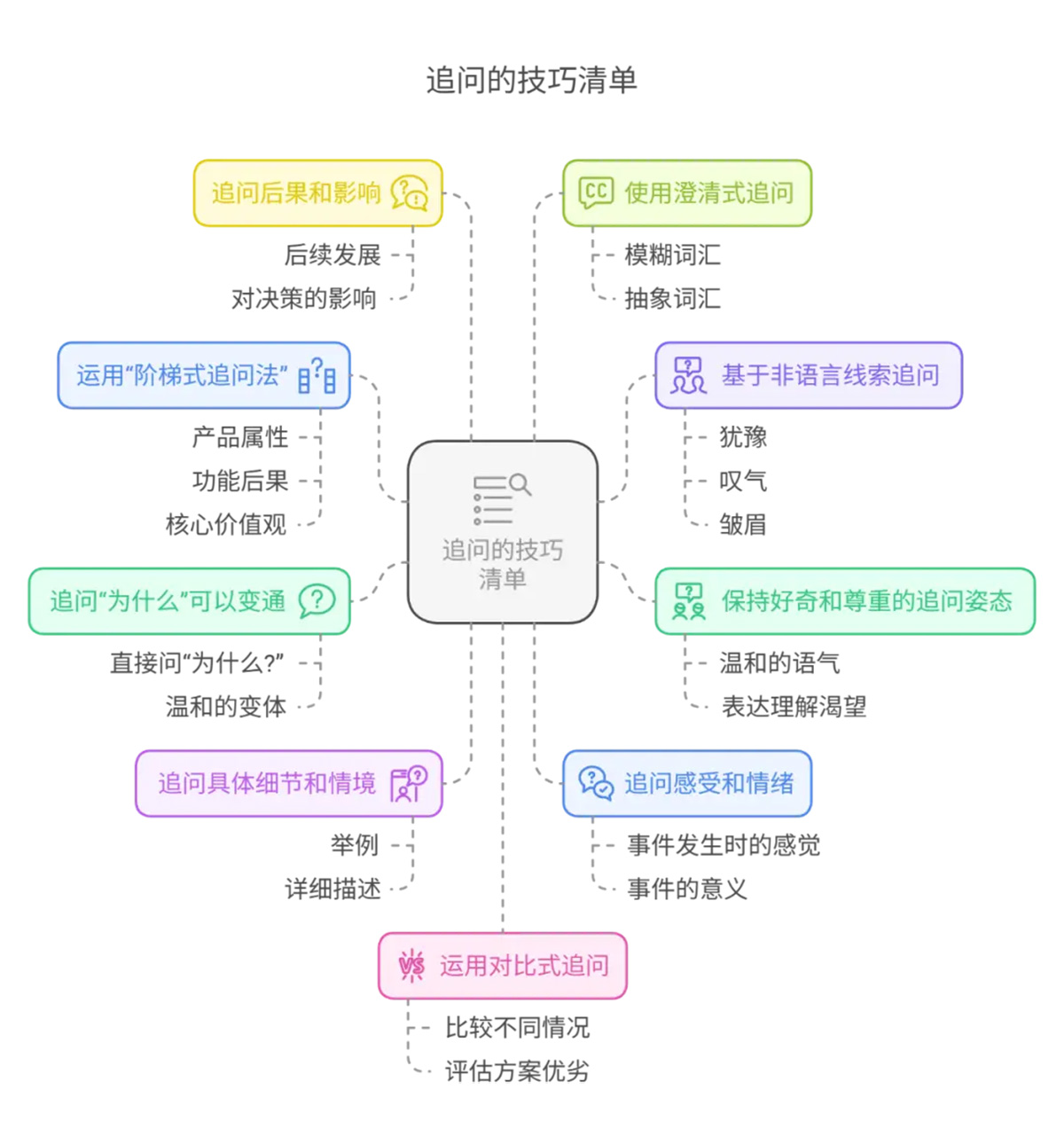

下面是追问的技巧清单,帮助你的访谈将更具穿透力。

关键技巧:

1.追问的基本原则

DO:保持好奇和尊重的追问姿态

目的:让用户感到你的追问是出于真诚的理解渴望,而非质疑或挑战。

技巧:使用温和的语气,表达出“我想更深入地了解您的想法”的态度。

DO:追问“为什么”可以变通

目的:理解行为、观点或感受背后的原因和动机。

技巧:直接问“为什么?”是一种方式,但为避免审问感,可使用更温和的变体:“是什么原因让您当时那样选择/做呢?”、“您这么考虑主要是基于什么呢?”、“能多分享一些您这么想的原因吗?”

2.可以追问哪些信息

DO:追问具体细节和情境

目的:将模糊的描述具体化,还原事件发生的真实场景。

技巧:使用诸如:“能举个例子吗?”、“当时具体是什么情况?”、“您能详细描述一下那个过程吗?”、“涉及到哪些人/工具?”

DO:追问感受和情绪

目的:理解事件或体验对用户的主观影响,捕捉感性层面的信息。

技巧:“当…发生时,您是什么感觉?”、“那件事对您来说意味着什么?”、“这给您带来了什么样的体验?”

DO:追问后果和影响

目的:了解行为或事件的后续发展及其对用户的影响。

技巧:“后来怎么样了?”、“这之后发生了什么变化?”、“这件事对您后续的决策/行为有什么影响吗?”

DO:基于非语言线索追问

目的:探索用户语言表达与非语言信号(如犹豫、叹气、皱眉)之间的潜在不一致或隐藏信息。

技巧:“我注意到您刚才提到XX时,似乎有些犹豫,能多分享一些您的想法吗?”、“您刚才叹了口气,是感觉这个过程有什么不太顺利的地方吗?”

DO:探索边界和极端情况

目的:了解用户态度的强度、底线和关键触发点。

技巧:“什么情况下您绝对会/绝对不会…?”、“对您来说,最重要/最不能忍受的是什么?”、“如果…(某种限制条件出现),您会怎么做?”

3.追问的技巧

DO:使用澄清式追问

目的:确保你准确理解了用户的用词或观点,尤其当对方使用模糊或抽象的词汇时。

技巧:“您刚才提到‘效率不高’,具体是指哪个方面?”、“您说的‘方便’,能展开说说体现在哪里吗?”、“我理解一下,您的意思是…,对吗?”

DO:运用对比式追问

目的:通过比较,更清晰地了解用户的偏好、评价标准和决策权衡。

技巧:“这和您之前用的XX相比,有什么不同?”、“在A情况和B情况下,您的处理方式会有什么区别吗?”、“您觉得这个方案和另一个方案各有什么优劣?”

DO:运用“阶梯式追问法”

目的:从具体的产品属性/行为(Attribute)逐步挖掘到功能/心理后果(Consequence),最终触达用户的核心价值观(Value)。

技巧:反复追问“这对您来说意味着什么?”或“这为什么对您很重要?”

示例:

用户:“我喜欢这个功能,因为它节省时间。”

追问:“节省时间对您来说意味着什么?”

用户:“意味着我可以有更多时间做别的重要事情。”

追问:“做别的重要事情,这为什么对您很重要?”

用户:“因为我想平衡工作和生活。”(触达价值观)

五、学会“控场”

成功的控场是在结构化与灵活性之间找到最佳平衡点。

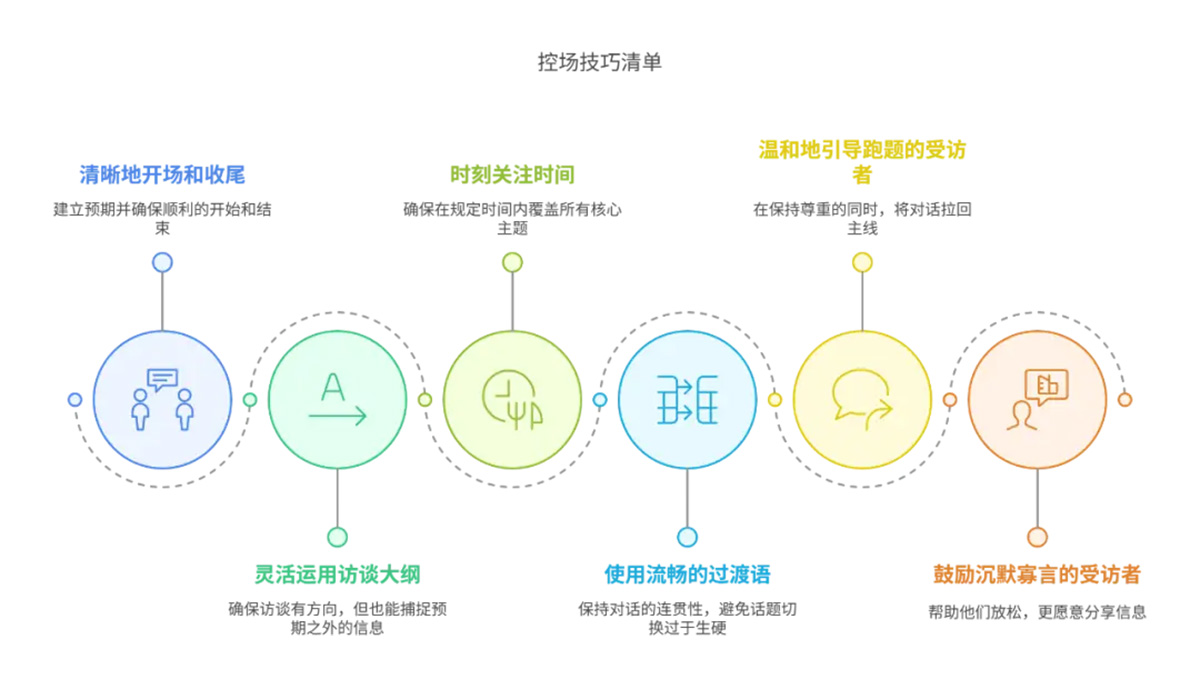

下面是控场的技巧清单:

DO:清晰地开场和收尾

目的:建立预期,确保访谈顺利开始和结束。

技巧:开场时明确访谈目的、时长和规则。收尾时,进行简要总结,询问是否有补充,感谢参与,并告知后续(如果需要)。

DO:灵活运用访谈大纲,而非死守

目的:确保访谈有方向,但也能捕捉预期之外的有价值信息。

技巧:将大纲视为路线图而非精确脚本。根据对话的自然流向调整问题顺序。允许用户在相关范围内适度“跑题”,如果这些信息有潜在价值,可以稍作探索。

DO:时刻关注时间,并适时提示

目的:确保在规定时间内覆盖所有核心主题。

技巧:对每个模块预估大致时间。在访谈过程中留意时间,可以使用过渡语进行时间提示,例如:“好的,我们关于A话题聊得差不多了,时间也过半了,接下来我们重点聊聊B方面…”

DO:使用流畅的过渡语连接不同话题

目的:保持对话的连贯性,避免话题切换过于生硬。

技巧:使用承上启下的语句,如:“谢谢您分享了这么多关于X的经历,这让我想到了Y方面,您能谈谈…”;或者通过总结上一个话题来引入下一个:“刚才我们主要讨论了您遇到的挑战,接下来我想了解一下您对理想解决方案的看法…”

DO:温和地引导跑题或过于健谈的受访者

目的:在保持尊重的同时,将对话拉回主线,确保访谈效率。

技巧:

肯定并转折:“您刚才提到的这个点很有意思,或许我们可以稍后再深入探讨。现在我想先了解一下关于…”

总结并引导:“非常感谢您分享了这么多细节。为了确保我们能覆盖所有重要问题,我们接下来看看下一个话题…”

利用提问引导:提出一个与核心目标更相关的问题,自然地转移焦点。

DO:鼓励沉默寡言或紧张的受访者

目的:帮助他们放松,更愿意分享信息。

技巧:

给予更多耐心和等待时间。

使用更具体、更容易回答的问题作为切入点。

表达肯定和鼓励:“您刚才提到的这一点很有价值。”

适度分享一些非敏感的、中立的信息(如果合适),营造更平等的氛围。

04 深度访谈,一场永无止境的探索

掌握深度访谈,就像掌握了一把能够解锁用户内心世界的钥匙。它不仅是一项研究技能,更是一种思维方式——一种以人为本、刨根问底、追求真知的思维方式。

对于用户研究者,它是你理解用户、输出价值的核心武器库。

对于产品、设计、运营、市场的伙伴,它是你做出更明智决策、创造更优体验的导航仪。

这更像是一场修行,关乎好奇心、同理心,关乎我们如何更好地理解他人,理解我们身处的世界。

当你真正掌握了这门“手艺”,你会发现,你不仅能为产品和业务带来更有价值的洞察,更能收获一种与人深度连接的喜悦。

|